システム建築と在来工法のコスト比較② ―鉄骨躯体(数量)編―

前回は、鉄骨造(S造)の中でも、工事や物流倉庫、店舗、体育館を「品質・短納期・低価格」で計画可能と謳っているシステム建築と、一般的な鉄骨造である在来工法の工事費・建築費(建設費)に着目して比較を行いました。

その結果、システム建築は鉄骨部材や仕様、設計方法が標準化されているため「高品質・低価格」と謳われていますが、実際に「鉄骨工事費」に着目して比較してみると在来工法と大きな差がないことが分かりました。

今回も前回に引き続き、同じ建物で比較を行いますが、着目点を「鉄骨(躯体)数量」に変えて比べてみます。

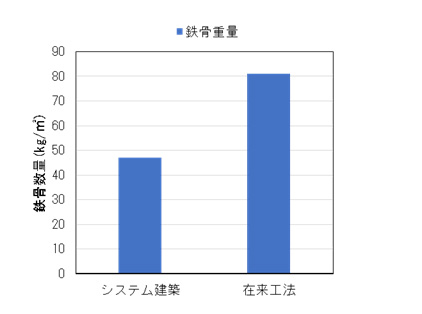

在来工法とシステム建築の鉄骨(躯体)数量の比較

建物概要

規模:鉄骨平屋・3,967㎡

用途:工場(倉庫)

構造:X方向ブレース構造、Y方向ラーメン構造

鉄骨工事費の比較

| 在来工法 | システム建築 | |

|---|---|---|

| 鉄骨(躯体)数量 | 81kg/㎡ | 47kg/㎡ |

結果

上記の比較では、在来工法が81kg/㎡に対して、システム建築は47kg/㎡になり、約4割の数量差となりました。

前回の結果(鉄骨工事費)では、システム建築と在来工法と大きな差がない結果となったことを踏まえれば、鉄骨(躯体)数量も同じような結果になりそうですが、実際はシステム建築の方が大分少ない結果となりました。

鉄骨数量(躯体数量)の差はなぜ生じるのか?

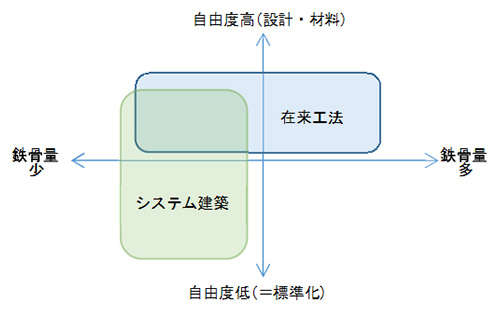

システム建築と在来工法では様々な点が異なりますが、鉄骨数量(鉄骨量)に影響を与える原因として、在来工法に比べシステム建築は、下記の3つ点で「標準化」のメリットを大きく受容でき、これらが「鉄骨(躯体)数量」の削減に繋ながっています。

それは「設計(プランニング)の自由度」「材料の自由度」の3項目です。これらの項目と鉄骨数量の関係を示すと下図のようになります。

システム建築

システム建築は、構造上効率よく建物を成立させるために「柱梁のスパンが決まっている」「設計の方法が決まっている」「応力的に効率の良い部材」「納まりに配慮した接合部材」などの標準化が行われています。

つまり、「設計(プランニング)の自由度」をある程度制限することによって、部材配置をルール化して、鉄骨部材の寸法や各メーカー独自の効率的な特殊形状の部材形状などを効率的に選択できるように設計が合理化されています。

そのため、自由度という尺度で測ると「低い」という表現になりますが、この自由度の制限が安定して鉄骨数量を少なくすることを可能としています。

在来工法

在来工法では、プラン・設計・材料の自由度は高く(=標準化されていない)なりますが、鉄骨数量は多くなることも少なくなることもあります。 例えば、アリーナを計画の際に在来工法で「大空間のためのロングスパン」を採用する場合、大断面鉄骨部材や鉄骨トラスの採用が行われます。これらの部材のサイズは周辺部材の考え方などの設計者の能力や経験にも依存し、鉄骨部材構成(接合部含む)が複雑になることにも、シンプルな納まりになることにもつながります。これらが鉄骨(躯体)数量の振れ幅となります。

つまり設計方法の標準化が行われていないことにより、構造設計者の考え方が建物に大きく表れ(=品質に幅があり)ます。そして、構造設計者の判断がそのまま鉄骨数量の増減となって表れます。

設計の自由度が鉄骨数量に与える影響

直近10年の構造設計の背景

2005年の耐震偽装事件以降、再発防止のため建築基準法が改正され、構造審査が厳しくなりました。改正直後は確認申請に要する時間は以前の3倍に増加し、「審査をスムーズに通すこと」が重要視されました。そのため、建築確認申請時のやり取りに手間取る時間を省くために「精度の高い図面」、「審査に必要な項目に漏れがなく、適切な構造設計方針に基づく計算書」「設計を説明するコミュニケーション能力」が求められるようになりました。

構造計算とは

一般に構造計算は「1+1」を計算するものではなく、柱・梁の部材配置を決め、荷重の拾い方、伝達のさせ方を決め、クライテリアを決め・・・、と数々の決定を下して進めていきます。この「決定の繰り返し」で構造設計者の考え方があらわれます(=設計の自由度)。 もちろん、構造設計者の考え方だけで躯体数量が上下するというわけではありませんが、構造設計者の能力や経験によって躯体数量に20%以上の差が生じてしまうことも、現在の建築業界ではありえることです。

詳細についてはこちらの動画をご覧ください。

⇒【動画】構造設計者によってなぜ結果が違うのか?

まとめ

鉄骨数量(躯体数量)においては、システム建築が在来工法の約40%減と大きく差が生じ、これはシステム建築と在来工法の「設計(プランニング)の自由度」「材料の自由度」の違いによることがわかりました。

在来工法に比べシステム建築は、これらの3つ点で「標準化」のメリットを大きく受容でき、「鉄骨(躯体)数量」の削減に繋ながっています。

一方で、在来工法はシステム建築と比較してこれら3つの点で自由度が高いものの、設計の標準化が行われていないことにより、構造設計者の考え方が建物に大きく表れます。その結果として、構造設計者の判断がそのまま鉄骨数量にも表れます。

今回は上部構造の躯体数量の比較を行いましたが、建物には必ず基礎があります。システム建築も在来工法も、この基礎の部分は共通して在来設計が行われます。

基礎工法は建設地の状況を含めた建物の性状にあったものを選択できるかどうかで工事費が数千万円変わる、基礎(杭)工事割合が40%くらいになってしまうこともあります。建物の重量や地盤の状況によって採用される基礎の仕様は異なりますので、鉄骨数量の削減(=建物の重量を少なくすること)も基礎の削減に繋がります。

構造設計の考え方は設計者の経験や考え、従う指針により様々であり、上部構造の設計を完結させ、その結果を用いて下部構造の設計を行うこともあります。また、上部構造で少しの調整を行い、下部構造を経済的に設計する、というこうともあります。

システム建築であっても、在来工法であっても、建物の安全性を重視し、上部構造と下部構造でバランスのとれた設計方針、形状となるようその特性をよく知り、検討を重ねることが、建物の構造における最適解(性能とコストのバランスが取れた構造)となるかもしれません。

※さくら構造の「セレクトビーム」の場合だと54kg/㎡くらいになります。

詳細はこちら「セレクトビーム工法」

次回は工事業者の選定に着目して比較を行います。

コラムの関連記事

-

構造コンサルティング

2025年12月01日

地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...

家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...

-

構造躯体最適化

2025年10月01日

構造設計事務所が教える地盤改良・杭基礎コストを削減...

建築プロジェクトにおいて、地盤改良や杭基礎のコストは、全...

-

メディア関連

2023年04月18日

メディア取材後の身近な反響

さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...

-

ゼロコスト高耐震化技術

2022年02月03日

構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...

2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...

躯体コスト最適化の関連記事

-

構造躯体最適化

2026年01月30日

9階建て鉄骨造ホテルの鉄骨・鉄筋量を30%削減!1...

ダウンロードする 建築コストを大幅に削減できる「セレクト...

-

耐震診断・耐震補強設計

2025年12月11日

【マンション】決議要件が「4分の3」に緩和!構造設...

日本のマンションでは、建物と住民の双方で高齢化が進み、修...

-

構造躯体最適化

2025年12月01日

「システム建築=最安」はもう古い!S造工場で鉄骨費...

システム建築工法で思ったよりコストが落ちなくてお困りの方...

-

構造躯体最適化

2025年11月19日

構造設計を分離発注したいお客様必見!リスクゼロでさ...

さくら構造を意匠設計事務所の下請けとしてではなく、お施主...

S造(鉄骨)の関連記事

-

構造躯体最適化

2026年01月30日

9階建て鉄骨造ホテルの鉄骨・鉄筋量を30%削減!1...

ダウンロードする 建築コストを大幅に削減できる「セレクト...

-

構造躯体最適化

2025年12月01日

「システム建築=最安」はもう古い!S造工場で鉄骨費...

システム建築工法で思ったよりコストが落ちなくてお困りの方...

-

構造コンサルティング

2025年12月01日

地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...

家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...

-

構造躯体最適化

2025年11月19日

構造設計を分離発注したいお客様必見!リスクゼロでさ...

さくら構造を意匠設計事務所の下請けとしてではなく、お施主...

【さくら構造株式会社】

事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・

地震応答解析・

構造躯体最適化SVシステム・

構造コンサルティング

| ●札幌本社所在地 |

〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |

|---|

| ●東京事務所所在地 |

〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |

|---|

| ●大阪事務所所在地 |

〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |

|---|

さくら構造(株)は、

構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、

超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な

数少ない構造設計事務所である。

構造実績はすでに8000案件を超え、

近年「耐震性」と「経済性」を両立させた

構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、

ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。