免震構造の仕組みと耐震構造・制震構造との違い

建物はすべて「構造」で支えられています。柱や梁などの構造がしっかりしていてはじめて、建物は機能や安全を維持できます。 構造は、人間の体で言えば骨格に当たる重要な要素で、台風や地震など自然の脅威から建築を守る役割を担っています。 特に地震国・日本ではその重要度が高いことは言うまでもありません。

建物を支える構造形式には耐震構造・制震構造・免震構造があります。 ここでは免震構造はどのような構造なのかを理解していただき、その設計方法について説明します。

1.免震構造のメリット・デメリット|耐震構造・制震構造との違い

免震構造は、建物と基礎の間に積層ゴム等の免震装置を設け、地震による揺れが直接建物に伝わらないようにした構造です。 つまり地震によって地盤が激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために、大地震時に構造体が損壊することはほぼ無く、建物が傾くといった地震の被害はほぼなくなります。

免震構造のメリット・デメリットを簡単にまとめると、下記のようになります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

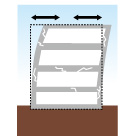

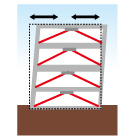

建物を支える構造形式には耐震構造・制震構造・免震構造があります。それぞれの違いを下図にまとめました。

| 耐震構造 | 制震構造 | 免震構造 | |

|---|---|---|---|

| 建築構造 |

柱や梁、壁で地震の力に抵抗

柱や梁、壁で地震の力に抵抗

|

建物の構造体に取付けた制震装置により、地震エネルギーを吸収

建物の構造体に取付けた制震装置により、地震エネルギーを吸収

|

建物と基礎の間に免震装置を設けるため、揺れが直接建物に伝わらない

建物と基礎の間に免震装置を設けるため、揺れが直接建物に伝わらない

|

| 揺れを抑えるしくみ (ブランコに例えると) |

「足(=柱や梁、壁)」を地面に突っ張って、ブレーキをかけます。「足(=柱や梁、壁)」に負担がかかり、揺れが大きい場合は、「けが(=ひび割れ、破壊、倒壊)」をしてしまいます。

「足(=柱や梁、壁)」を地面に突っ張って、ブレーキをかけます。「足(=柱や梁、壁)」に負担がかかり、揺れが大きい場合は、「けが(=ひび割れ、破壊、倒壊)」をしてしまいます。

|

身体に負担がかからないように、「足(=柱や梁)」に替わって「クッション(=ダンパー)」を地面に突っ張り、ブレーキをかけます。

身体に負担がかからないように、「足(=柱や梁)」に替わって「クッション(=ダンパー)」を地面に突っ張り、ブレーキをかけます。

|

「ブランコ(=建物)」は「地面」から縁が切れた状態で支持されているので、揺れは伝わりません。

「ブランコ(=建物)」は「地面」から縁が切れた状態で支持されているので、揺れは伝わりません。

|

| 実際に地震に遭遇したときの状態 | 共振現象が起こるため、建物の揺れの大きさは、地面の揺れよりかなり大きくなります。 特に高層部は地面の揺れの5倍を超える場合もあります。 | 共振現象を抑える効果が期待できるので、建物の揺れの大きさは地面の揺れより若干大きい程度にできます。 | 図のように完全に地面から縁を切ることは不可能なので、建物に伝わる揺れは0にはなりませんが、耐震構造に比べて最高で1/5程度にまで小さくすることができます。 |

| 代表的な建築物 | ー |

六本木ヒルズ森タワー 竣工:2003年 階数:地下6階地上54階 構造種別:SRC造(柱CFT造) |

国立西洋美術館 竣工:1959(1998)年 階数:地下1階地上3階 構造種別:RC造(免震レトロフィット) |

| 実績数※ | ー | 約1,400棟 | 約9,300棟 |

※1999年以降2017年までの免震建物及び制振建物の棟数のデータ集積結果/一般社団法人日本免震構造協会より

耐震構造・制震構造の詳しい比較は、こちらの記事で詳しく解説しています。

免震構造には以下の特徴があり、防災拠点施設や文化財建築物など、高度な耐震性能を要求される建物によく使用されています。

■免震構造とは

| 建築構造 |

建物と基礎の間に免震装置を設け、揺れが直後建物に伝わらない |

|---|---|

| 揺れを抑えるしくみ (ブランコに例えると) |

「ブランコ(=建物)」は「地面」から縁が切れた状態で支持されているので、揺れは伝わりません。

「ブランコ(=建物)」は「地面」から縁が切れた状態で支持されているので、揺れは伝わりません。

|

| 実際に地震に遭遇したときの状態 | 図のように完全に地面から縁を切ることは不可能なので、建物に伝わる揺れは0にはなりませんが、耐震構造に比べて最高で1/5程度にまで小さくすることができます。 |

| 代表的な建築物 |

国立西洋美術館 竣工:1959(1998)年 階数:地下1階地上3階 構造種別:RC造(免震レトロフィット) |

| 実績数※ | 約9,300棟 |

※1999年以降2017年までの免震建物及び制振建物の棟数のデータ集積結果/一般社団法人日本免震構造協会より

例えば、倒れてはいけない収蔵物を多く保管する美術館や博物館に採用した場合、地震時には収蔵庫の揺れを抑制し、ユサユサと揺れることで生じる建物の変形により、天井などの仕上げ材が落下したり、ひびが入ったりすることへの被害及び損害への対策ができます。

ただし、免震装置そのものは、地震のエネルギーを一手に引き受けることになり、大きな変形を伴います。 そのため、免震装置自体の強度や維持管理の方法、動きに追従するためのとりあい部分の隙間の大きさ(クリアランス)や設備配管の材質、動きを吸収する機構の設置など、さまざまな設計上の工夫が必要です。

2.基礎免震と中間層免震の違い

この免震構造には大きく分けて「基礎免震」と「中間層免震」があり、メリット及びデメリットは以下のとおりです。

| 基礎免震 | 中間層免震 | |

|---|---|---|

| 建築構造 |  |

|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

3.免震構造の設計方法と構造安全性の確認方法

免震構造は地震応答解析(時刻歴応答解析)という複雑で高度な設計(難易度が高い)が求められ、構造設計の様々な局面では、経験を積んだ構造設計者の判断が必要となります。

この地震応答解析とは、地盤や建物の各部がどのような力を受けるかなどを調べるために、地盤および建物・構築物を適切な解析(計算)モデルに置き換え、設計用の地震動を計算し、各位置が受ける力と揺れの大きさを算出することです。

また、免震構造の構造安全性の確認を行う場合は、「告示」「性能評価(大臣認定)」「評定」「レビュー」のいずれかの方法があります。 「告示」は、平成12年建設省告示第2009号の第6に書かれた方法(「告示第6の方法」といいます)で免震建築物を設計した場合には、一般的な検証方法として確認申請のみで済みます。 ただし、告示第6の方法を適用するためには条件は次の三つになります。

- 免震建築物の高さが60m以下であること。

- 地盤が第1種または液状化しない第2種地盤であること。

(これ以外の地盤では地震動が長周期化し、想定以上の応答変位を生じたり、地盤沈下で建物が傾斜する恐れがあるが、地盤改良等を行うことで対応が可能。) - 中間階免震ではなく基礎免震であること。(ただし、下層階が全て地盤で囲まれている等、十分に拘束されている場合の中間階免震は適用可。)

「告示」以外で免震構造物の確認申請を行う場合は、構造安全性を地震応答解析(時刻歴応答解析)によって確認する必要があるため、国土交通大臣の認定(性能評価)を受ける必要があります。 また「評定」「レビュー」については任意となります。

| 方法 | 内容 |

|---|---|

| 性能評価 | 建築基準法に適合しているかどうかについて、一般的な検証方法以外の方法で検証された建築物や建築材料については、国土交通大臣が個別に認定を行うことになっています。 この認定は国土交通大臣が指定した「指定性能評価機関」が、大臣に代わって行う評価に基づいています。 この指定性能評価機関が行うこの評価のことを「性能評価」と呼んでいます。 性能評価終了後、国土交通大臣の認定書が発行されます。 |

| 認定 | 「指定性能評価機関」が、独自の任意業務として、建築物や建築材料等についての性能を評価することを「評定」と呼んでいます。 特に「評定」は、上述の「告示第6の方法」で設計された免震建築物に対して、確認申請だけではなく、第三者機関によって性能を確認したい場合などにも受けます。 |

| レビュー | 米国などでは既に定着していますが、一人の設計者が設計したものを設計者同士でチェック(ピアチェック)することを「レビュー」と呼んでいます。 例えば、自分の設計した物件に対する他者のレビューが必要な場合、重要な建物で第三者の助言を受けたい場合などには、たいへん有効なものとなります。 この「レビュー」は、実績・経験の豊かな学識経験者、設計者によって構成される免震構造レビュー委員会等を通じて報告書が作成されます。 |

4.まとめ|免震構造は住宅やオフィスの安全性を大きく向上する最良の方法

免震構造は、建物と地盤・基礎の間に積層ゴムなどの免震装置を設置して、地面と建物を絶縁することで建物に地震の揺れを直接伝えない構造のことをいいます。 地震が起きた際には、建築物の揺れは地面の揺れよりも3分の1から5分の1にまで著しく減少することができます。 建築物自体の揺れが少ないため、内部に設置されている家具の転倒も少なく室内の被害を大きく減少させることができます。

このように免震構造を採用することによって安全性を大きく向上させることができます。 また、免震構造は大地震時でも建物の機能を維持することができるため、特に企業の事業継続性(BCP)を考えた場合は現在のところ最良の方法となります。

特に新潟県中越沖地震(2007年7月)では、大手自動車工場の生産ラインの継続性の欠如が大きな経済的損失となったため、部品工場の免震化の事例も増えています。

設計者は地震に対しての安全性ばかりでなく、資産価値や事業継続性の観点からも耐震性能がどうあるべきかを考え、建築主と対話しながら設計を進めていくことが必要になります。

さくら構造の制震(制振)構造について、より詳しく知りたい方は、「免震・制震・地震応答解析」をご覧ください。

5.この記事を監修した人

この記事は、構造設計一級建築士資格を有する、構造設計の専門家が監修しています。

コラムの関連記事

-

構造コンサルティング

2025年12月01日

地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...

家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...

-

構造躯体最適化

2025年10月01日

構造設計事務所が教える地盤改良・杭基礎コストを削減...

建築プロジェクトにおいて、地盤改良や杭基礎のコストは、全...

-

メディア関連

2023年04月18日

メディア取材後の身近な反響

さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...

-

ゼロコスト高耐震化技術

2022年02月03日

構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...

2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...

免制振・動解析の関連記事

-

免震・制震・地震応答解析

2018年04月23日

免震設計・制震設計業務の流れ

地震によって建物が大きく揺すられると、その骨組は自らダメ...

-

免震・制震・地震応答解析

2018年04月07日

耐震構造・制震構造・免震構造|耐震性の種類を解説

建物を支える構造形式には建物を強くする「耐震構造」、地震...

-

免震・制震・地震応答解析

2018年03月31日

制震構造(制振構造)とは?制震の仕組みと耐震構造・...

建物はすべて「構造」で支えられています。柱や梁などの構造...

-

免震・制震・地震応答解析

2015年06月23日

長周期地震動について

01はじめに 02長周期地震動とは 03長周期地震動と構...

田中 真一

【さくら構造株式会社】

事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・

地震応答解析・

構造躯体最適化SVシステム・

構造コンサルティング

| ●札幌本社所在地 |

〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |

|---|

| ●東京事務所所在地 |

〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |

|---|

| ●大阪事務所所在地 |

〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |

|---|

さくら構造(株)は、

構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、

超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な

数少ない構造設計事務所である。

構造実績はすでに8000案件を超え、

近年「耐震性」と「経済性」を両立させた

構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、

ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。