制震構造(制振構造)とは?制震の仕組みと耐震構造・免震構造との違い

建物はすべて「構造」で支えられています。柱や梁などの構造がしっかりしていてはじめて、建物は機能や安全を維持できます。 構造は、人間の体で言えば骨格に当たる重要な要素で、台風や地震など自然の脅威から建築を守る役割を担っています。 特に地震国・日本ではその重要度が高いことは言うまでもありません。

地震によって建物が大きく揺すられると、その骨組は自らダメージを受け入れながら倒壊を回避するというのが従来の耐震設計でした。 しかし1990年頃から、本来の骨組に対して各種の履歴ダンパー、粘弾性ダンパーを付加し、この部分が優先的に地震エネルギー(揺れ)を吸収することにより、揺れの軽減と骨組の損傷回避をする制震技術が普及します。 そこで建物を支える構造形式のひとつの制震構造について説明します。

1.制震構造(制振構造)の特徴は「建物に粘りを持たせて建物の揺れを小さくする」こと

制震構造(制振構造)は、建物の構造体に取付けた振動軽減装置(錘やダンパー等)を組み込むことで、地震エネルギーを吸収して、建物に粘りを持たせて振動を抑え、建物の揺れを小さくする構造です。

よって耐震構造に比べて揺れを抑えられるため、柱・梁の損傷を防ぐことができます。 また上層ほど揺れが増幅することになる高層ビルなどの高い建築物に有効な手段となっています。 居住者の揺れによる恐怖感も少なく、耐震安全性や機能性、居住性の向上が図れる構造です。

一般的には、耐震性が耐震構造より優れており、風揺れ対策を目的に採用されることが多くなっています。

■制震構造とは

| 建築構造 |

建物の構造体に取付けた制震装置により、地震エネルギーを吸収

建物の構造体に取付けた制震装置により、地震エネルギーを吸収

|

|---|---|

| 揺れを抑えるしくみ (ブランコに例えると) |

身体に負担がかからないように、「足(=柱や梁)」に替わって「クッション(=ダンパー)」を地面に突っ張り、ブレーキをかけます。

身体に負担がかからないように、「足(=柱や梁)」に替わって「クッション(=ダンパー)」を地面に突っ張り、ブレーキをかけます。

|

| 実際に地震に遭遇したときの状態 | 共振現象を抑える効果が期待できるので、建物の揺れの大きさは地面の揺れより若干大きい程度にできます。 |

| 代表的な建築物 |

六本木ヒルズ森タワー 竣工:2003年 階数:地下6階地上54階 構造種別:SRC造(柱CFT造) |

| 実績数※ | 約1,400棟 |

※1999年以降2017年までの免震建物及び制振建物の棟数のデータ集積結果/一般社団法人日本免震構造協会より

制震装置の主なものには、オイルダンパーや鋼材ダンパー、制震パネルなどがあります。 オイルダンパーは、筒状の金属と棒の間に粘り気のある油を注入し、その抵抗力で衝撃を吸収します。 小さいものは自動車のサスペンションにも使われています。

このオイルダンパーは、建物の柱と梁の間の壁に設置され、揺れでシリンダーが作動して内部に注入された粘性度の高いオイルを圧縮し、その抵抗で地震エネルギーを吸収する構造です。

一般に、地震に見舞われたときのメリット及びデメリットとしては、次のような点があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

特に制震構造は免震構造ほど地震や風の揺れの強さを小さくする効果はありませんが、超高層の建物でも揺れを吸収して抑える効果を発揮しやすい点があります。

2.制震構造(制振構造)と耐震構造・免震構造の違い

建物を支える構造形式には耐震構造・制震構造・免震構造があります。それぞれの違いを下図にまとめました。

| 耐震構造 | 制震構造 | 免震構造 | |

|---|---|---|---|

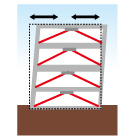

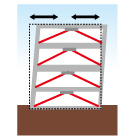

| 建築構造 |

柱や梁、壁で地震の力に抵抗

柱や梁、壁で地震の力に抵抗

|

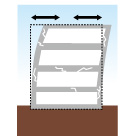

建物の構造体に取付けた制震装置により、地震エネルギーを吸収

建物の構造体に取付けた制震装置により、地震エネルギーを吸収

|

建物と基礎の間に免震装置を設けるため、揺れが直接建物に伝わらない

建物と基礎の間に免震装置を設けるため、揺れが直接建物に伝わらない

|

| 揺れを抑えるしくみ (ブランコに例えると) |

「足(=柱や梁、壁)」を地面に突っ張って、ブレーキをかけます。「足(=柱や梁、壁)」に負担がかかり、揺れが大きい場合は、「けが(=ひび割れ、破壊、倒壊)」をしてしまいます。

「足(=柱や梁、壁)」を地面に突っ張って、ブレーキをかけます。「足(=柱や梁、壁)」に負担がかかり、揺れが大きい場合は、「けが(=ひび割れ、破壊、倒壊)」をしてしまいます。

|

身体に負担がかからないように、「足(=柱や梁)」に替わって「クッション(=ダンパー)」を地面に突っ張り、ブレーキをかけます。

身体に負担がかからないように、「足(=柱や梁)」に替わって「クッション(=ダンパー)」を地面に突っ張り、ブレーキをかけます。

|

「ブランコ(=建物)」は「地面」から縁が切れた状態で支持されているので、揺れは伝わりません。

「ブランコ(=建物)」は「地面」から縁が切れた状態で支持されているので、揺れは伝わりません。

|

| 実際に地震に遭遇したときの状態 | 共振現象が起こるため、建物の揺れの大きさは、地面の揺れよりかなり大きくなります。 特に高層部は地面の揺れの5倍を超える場合もあります。 | 共振現象を抑える効果が期待できるので、建物の揺れの大きさは地面の揺れより若干大きい程度にできます。 | 図のように完全に地面から縁を切ることは不可能なので、建物に伝わる揺れは0にはなりませんが、耐震構造に比べて最高で1/5程度にまで小さくすることができます。 |

| 代表的な建築物 | ー |

六本木ヒルズ森タワー 竣工:2003年 階数:地下6階地上54階 構造種別:SRC造(柱CFT造) |

国立西洋美術館 竣工:1959(1998)年 階数:地下1階地上3階 構造種別:RC造(免震レトロフィット) |

| 実績数※ | ー | 約1,400棟 | 約9,300棟 |

※1999年以降2017年までの免震建物及び制振建物の棟数のデータ集積結果/一般社団法人日本免震構造協会より

耐震構造・制震構造の詳しい比較は、こちらの記事で詳しく解説しています。

3.制震(制振)技術の代表例「東京スカイツリー」とその仕組み

制震装置の主なものには、オイルダンパーが良く利用されていますが、東京スカイツリーでは、「心柱制振」という最新の制振技術が採用されています。

東京スカイツリーの中心部には、直径8m、高さ375mの筒状のコンクリートの心柱があり、タワー全体とは直接繋がっていない独立したものです。 そのため地震が生じた場合に、真ん中の「心柱」と、タワーそのものの揺れにズレが生まれ、相互の揺れがうち消しあう関係になっています。

この「心柱(しんばしら)」の起源は、三重塔や五重塔などの多重塔で使われている中央にある柱のことを指しています。

中でも有名なのが法隆寺の五重塔です。 建立されたのは1300年以上前であり、木造の建築物としては、世界で最も古い建物の一つです。 何百年ものあいだに何度も地震に遭っていますが、一度も倒れたことがありません。 この五重塔の心柱は、他の骨組みと直接つながっておらず、内部の「心柱」が地面から上部まで貫かれているため、地震が生じたときに、他の骨組みとタイミングがずれて揺れるため、全体の揺れが打ち消しあって小さくなります。

同じく東京スカイツリーでは、最新の制振技術を実現した結果、五重塔の「心柱」に似た構造になっています。 これは専門的には「質量付加機構」と呼ばれています。

4.長周期地震動の対策としての制震構造(制振構造)について解説

従来の耐震設計では周期1~2秒の地震動を想定し設計してきましたが、2003年の十勝沖地震(M8.0 最大震度6弱)では3~6秒の長い周期を持つ「長周期地震動」による被害が報告されました。

また2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(M9.0 最大震度7)では、長周期地震動により、東京都内の高層ビルで大きな揺れを観測し、低層階に比べて高層階で大きな揺れとなりました。 建物には固有の揺れやすい周期(固有周期)があります。 地震波の周期と建物の固有周期が一致すると共振して、建物が大きく揺れます。

長周期地震動は一般の地震動に比べ、減衰しにくく、遠くまで伝わり、長時間にわたって揺れが続くという特徴を持っています。 高層ビルの固有周期は低い建物の周期に比べると長いため、長周期の波と「共振」しやすく、共振すると高層ビルは長時間にわたり大きく揺れます。

また、高層階の方がより大きく揺れる傾向があります。 そのため建物は仮に無傷であっても、内外装材の損傷や収容物の転倒が発生しやすくなり室内の家具や什器が転倒・移動したり、エレベーターが故障することがあります。 建築物の高層化・巨大化に伴い、こうした長周期地震動による「共振」が建物に大きな被害をもたらす可能性が指摘されています。 このように建物の倒壊、破壊が生じなくても、建物の損傷や家財の被害をどの程度に抑えるかという視点も重要です。

建物の被害が少ないことはもちろんですが、より揺れにくい構造にすることが求められています。 耐震・免震・制震構造のどれがいちばん有効かは一概には言えませんが、建物に応じて地盤、高さ・形状、コストなどを総合的に判断して決める必要があります。 なぜその構造を採用するのか、その効果はどういうものなのか、メリットとともにデメリットを含めて設計者と対話する必要があります。

さくら構造の制震(制振)構造について、より詳しく知りたい方は、「免震・制震・地震応答解析」をご覧ください。

5.この記事を監修した人

この記事は、構造設計一級建築士資格を有する、構造設計の専門家が監修しています。

コラムの関連記事

-

構造コンサルティング

2025年12月01日

地震に強い家を見抜く!現役構造設計者が考える構造・...

家を「建てる」「買う」「借りる」を検討されている一般のエ...

-

構造躯体最適化

2025年10月01日

構造設計事務所が教える地盤改良・杭基礎コストを削減...

建築プロジェクトにおいて、地盤改良や杭基礎のコストは、全...

-

メディア関連

2023年04月18日

メディア取材後の身近な反響

さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...

-

ゼロコスト高耐震化技術

2022年02月03日

構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...

2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...

免制振・動解析の関連記事

-

免震・制震・地震応答解析

2018年04月23日

免震設計・制震設計業務の流れ

地震によって建物が大きく揺すられると、その骨組は自らダメ...

-

免震・制震・地震応答解析

2018年04月07日

耐震構造・制震構造・免震構造|耐震性の種類を解説

建物を支える構造形式には建物を強くする「耐震構造」、地震...

-

免震・制震・地震応答解析

2018年03月31日

免震構造の仕組みと耐震構造・制震構造との違い

建物はすべて「構造」で支えられています。柱や梁などの構造...

-

免震・制震・地震応答解析

2015年06月23日

長周期地震動について

01はじめに 02長周期地震動とは 03長周期地震動と構...

田中 真一

【さくら構造株式会社】

事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・

地震応答解析・

構造躯体最適化SVシステム・

構造コンサルティング

| ●札幌本社所在地 |

〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |

|---|

| ●東京事務所所在地 |

〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |

|---|

| ●大阪事務所所在地 |

〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |

|---|

さくら構造(株)は、

構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、

超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な

数少ない構造設計事務所である。

構造実績はすでに8000案件を超え、

近年「耐震性」と「経済性」を両立させた

構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、

ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。