高耐震化を広める

私たちは、一般市民が住む家を強くする構造設計者です。建築予算の多い一部の富裕層建築や、特殊建築物だけが高耐震化されている現状を

変革し、あなたとその家族の命を守る活動に取り組んでいます。

耐震性

建築基準法の耐震性

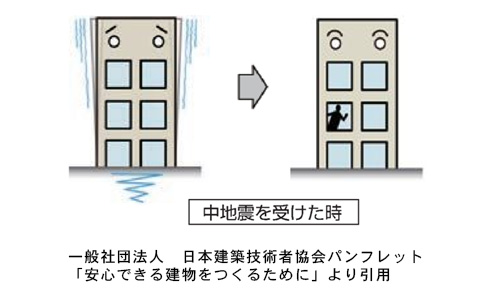

建築基準法では建物の耐震性を「中地震時」「大地震時」の2段階に分けて設定しています。

震度5弱程度の地震時(中地震時)に、仕上げなどの損傷が生じても、柱や梁などの建物の骨組みは軽微なひび割れ程度で損傷しない程度に留まる性能。

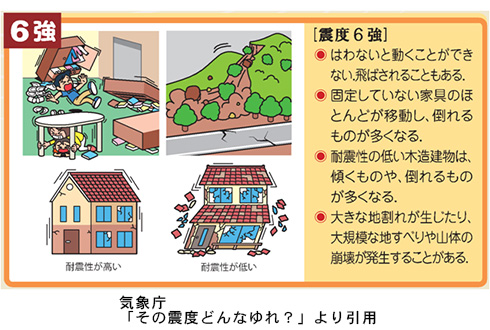

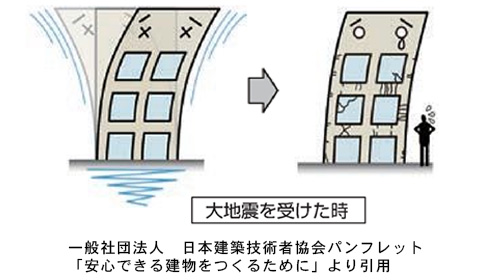

震度6強程度の地震時(大地震時) に建物の柱梁といった構造体の一部が損壊することを許容しており、あくまで人間が建物の下敷きになり圧死する(=建物が倒壊する)ことを防ぐことを目標とした性能。

人命 |

家財 |

建物 |

建物 |

建物 |

|

|---|---|---|---|---|---|

中地震時 |

◎ |

△ |

△ |

〇 |

〇 |

大地震時 |

〇 |

× |

× |

△ |

△ |

国が定める建築基準法とは、巨大地震時に人命を守ることを想定し、建物には相応の被害が発生するという最低限の耐震性を定めた基準です。

身近な建物の耐震性から考える

建築基準法は人命保護の最低限の耐震性を定めていますが、建物の耐震性の指標は建築基準法だけではありません。

- 【耐震等級】

- 耐震等級とは住宅の性能表示制度を定める品確法にそって制定されたもので等級は1~3まであります。

参考資料:一般社団法人 住宅性能評価・表示協会ホームページ

https://www.hyoukakyoukai.or.jp/

- 【重要度係数】

- 災害対策の指揮や応急対策活動に必要な官庁施設等については一定の耐震性を確保するよう重要度係数が定められています。

参考資料:建築構造設計基準の資料(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)

https://www.mlit.go.jp/common/001232972.pdf

どちらも共通して、基準法レベルの何倍の性能か(何倍の力に耐えられるか)という考え方をもとに耐震性を評価しています。

耐震性能と建物例

耐震等級 |

等級1 |

等級2 |

等級3 |

|---|---|---|---|

耐震性 |

基準法レベル |

基準法レベルの1.25倍 |

基準法レベルの1.5倍 |

建物例 |

共同住宅 |

病院・学校 |

消防・警察 |

目標性能 |

人命の安全確保 |

柱梁は健全 |

柱梁は健全 |

現在お住まいの家がどのくらいの耐震性能を持っているのか、

街中にあるどのような建物と同じレベルなのかイメージしてみてはいかがでしょうか?

まとめ

建築基準法は様々な地震を経て改正を繰り返していますが、あくまで「巨大地震時に人命を守る(圧死しない)」という最低限の性能を確保することを想定しています。

下の年表にもある通り、日本は震度6を超える巨大地震が数年ごとに発生する地震国です。

耐震性能について正確な情報を知ることが、これから先、あなた自身とその家族の命を守る第一歩となります。

発生年 |

地震名 |

最大震度 |

|---|---|---|

2018年 |

平成30年北海道胆振東部地震 |

7 |

2016年 |

平成28年熊本地震 |

7 |

2011年 |

平成23年東北地方太平洋沖地震 |

7 |

2008年 |

平成20年岩手・宮城内陸地震 |

6強 |

2007年 |

平成19年新潟県中越沖地震 |

6強 |

2007年 |

平成19年能登半島地震 |

6強 |

2004年 |

平成16年新潟県中越地震 |

7 |

2003年 |

平成15年十勝沖地震 |

6弱 |

2001年 |

平成13年芸予地震 |

6弱 |

2000年 |

平成12年鳥取県西部地震 |

6強 |

1995年 |

平成7年兵庫県南部地震 |

7 |

参考資料:日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降) (気象庁ホームページ)

https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/higai/higai1996-new.html

地震被害状況を知る

法改正の変遷

建築基準法は1950年に制定され、様々な地震を経て改正を繰り返しています。耐震性能が大きく変わる改正があった時期を下表に整理します。

1950年 |

建築基準法制定 中地震程度で倒壊しない程度の耐震性能を目標とする。 |

1981年 |

建築基準法改正→「新耐震基準」 1978年の宮城県沖地震にて建物倒壊等による人的被害が大きかったことを受けて改正。 |

2000年 |

建築基準法改正 1995年の阪神淡路大震災の被害を受けて改正。 |

特に耐震性能に関して大きな違いがでる改正は1981年で、この改正の効果は1995年阪神淡路大震災の被害状況からも「耐震性の向上」が確認されています。家や部屋を借りる場合等、構造性能の詳細な情報を入手することが難しい状況は多々発生します。しかし、築年数は比較的入手しやすい情報です。これから住もうとしている建物がどの時期の建築基準法に準拠して設計されているかを知ることで「建物の最低限もつ耐震性」を判断することが可能です。(基準だけで構造性能の全てが決まるわけではないので、あくまで「最低限の性能」ですが。。。)

熊本地震の被害状況

下記写真は1981年の新耐震基準で建てられた建築物の熊本地震の被害状況を

「平成28 年(2016 年)熊本地震建築物被害調査報告(速報)」

(国土交通省 国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人 建築研究所)より引用した資料です。

建設年1987年頃 4階建ての店舗併用住宅(鉄骨造)

建設年2003-2008年頃 2階建ての店舗(鉄骨造)

建設年2006年頃 9階建ての共同住宅(鉄筋コンクリート造)

建設年1992年頃 10階建ての共同住宅(鉄筋コンクリート造)

参考資料:「平成28 年(2016 年)熊本地震建築物被害調査報告(速報)」

(国土交通省 国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人 建築研究所)

熊本地震のような大地震時には上記の写真のように、

新耐震基準が適用される比較的新しい建物でも

構造体に被害が発生してしまう場合もあります。

どのような建物に住むか

近年の住宅傾向

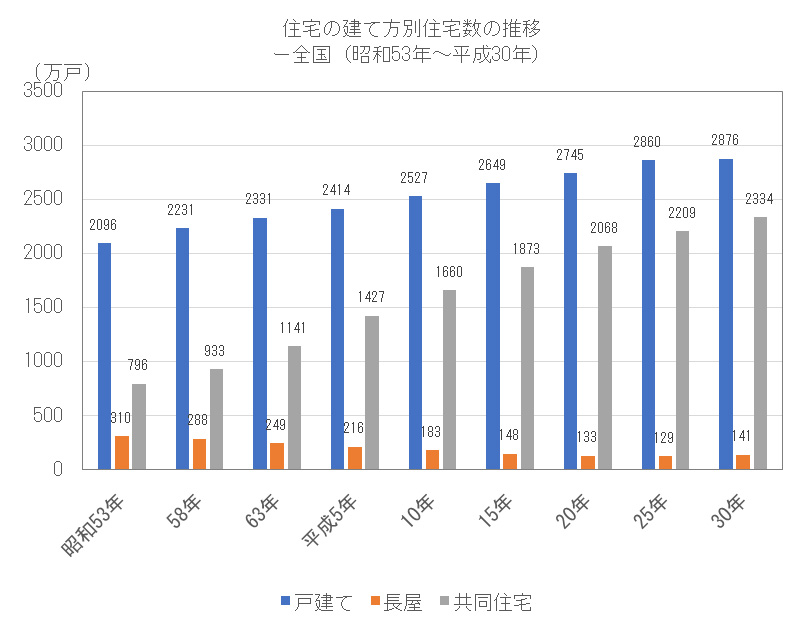

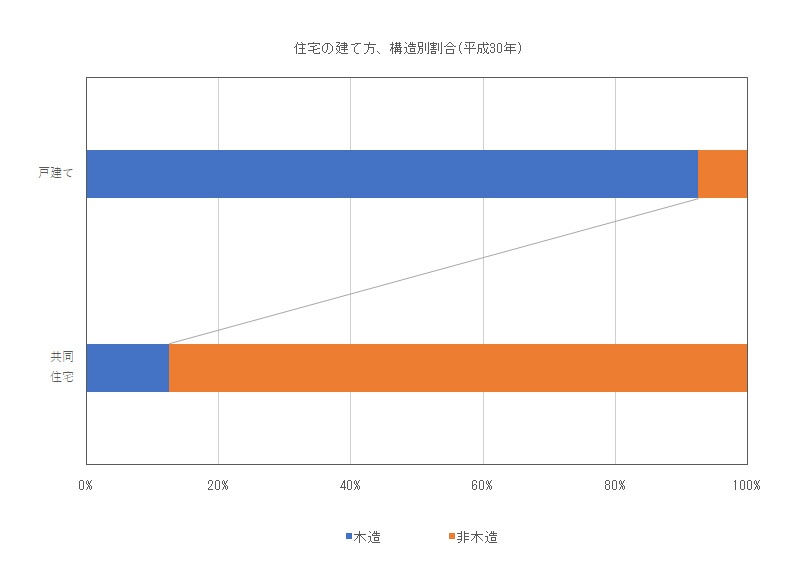

平成30年住宅・土地統計調査の結果をもとに、最近の住宅状況についてみてみます。

◎ 共同住宅に住むことを選択している人が増加している

上記のグラフは居住世帯がある住宅の建て方の推移を示したものです。

昭和53年は戸建て住宅が共同住宅の3倍近くありました。

しかし、ここ30年で共同住宅は2倍以上に増加しています

↓

共同住宅に住むことを選択している人が増加傾向にあります。

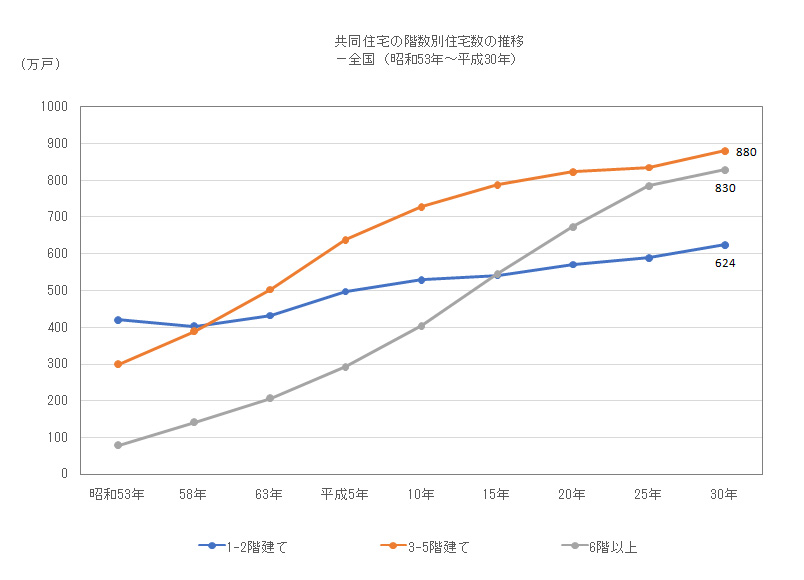

◎ 一戸建ての構造は木造が主流、共同住宅の構造は非木造(RC造やS造)が

主流となるとともに共同住宅の高層化が進む。

戸建て住宅と共同住宅の構造に着目すると、戸建て住宅では木造が主流、共同住宅は鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)といった非木造が大部分を占めていることがわかります。また、共同住宅の規模については、昭和53年は1-2階建てといった低層建物が多くありましたが、近年は6階以上の高層建物が増加し、共同住宅の高層化が進んでいる傾向があります。

参考資料:平成30年住宅・土地統計調査 住宅数概数集計 結果の概要 平成31年4月26日 (総務省統計局)

住宅の耐震性の傾向

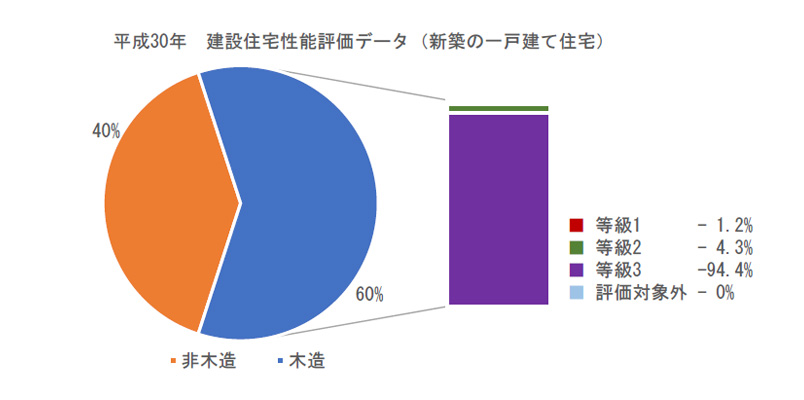

住宅性能評価制度(耐震等級)の実績数から住宅の耐震性をみてみます。

平成30年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (一戸建て住宅)1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)より引用

一戸建て住宅は木造が半数以上を占め、

その大部分が耐震等級3を取得しています。

木造建築は熊本地震で多くの被害があったことや、4号建築物(木造住宅等の小規模建築物)の計算書保存義務化といった法改正等を受け、近年積極的に高耐震化が進められています。

平成30年度 建設住宅性能 評価書(新築)データ (共同住宅等)1-2 耐震等級(構造躯体の損傷防止)より引用

共同住宅はほとんどが非木造であり、

その大部分が耐震等級1を取得しています。

近年、共同住宅は居住者が増加している傾向がありますが、その耐震性能は等級1(基準法レベル)が多く、等級3は極一部に限られています。

戸建て住宅と異なり、共同住宅で等級3が普及し難い原因の一つとして「建設コスト」があります。 一般的に、共同住宅は予算を多く割り当てることが可能な特殊な建築物ではなく、限られた予算の中で、入居者に魅力的かつ競争力のあるデザインを実現することが求められます。 そのため、コストアップが必須となる耐震性の向上は取り組み難いというのが現状です。

【参考資料】

平成30年度建設住宅性能評価書(新築)データ(一戸建ての住宅)

平成30年度建設住宅性能評価書(新築)データ (協同住宅等)

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会 ホームページ 統計情報より

安全なところに住む

建築物の構造には鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造等様々あり、規模や平面・立面の計画等を考慮して選択しますが、下表のような採用用途の傾向があります。

構造種別 |

採用用途の傾向 |

|---|---|

木造 |

戸建て住宅等 |

鉄筋コンクリート造 |

集合住宅等 |

壁式鉄筋コンクリート造 |

集合住宅等 |

鉄骨造 |

商業施設、倉庫、工場等 |

鉄骨鉄筋コンクリート造 |

タワーマンション、オフィスビル |

上表のような用途や行政で規定される耐用年数、過去の震災での被災例等を踏まえ、構造種別としての性能(耐震性・耐久性)をイメージすると、「規模の大きな建築物に採用されている鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)の方が木造(W造)よりも優れているのではないか?」というイメージを持たれるかもしれません。

そのイメージは間違いでも正解でもありません。

建築は様々な要素が組み合わされて構成されており、一概に構造種別で優劣をつけることは難しいものです。

耐震要素の配置や構造の考え方により同じ構造種別でも性能が大きく異なることも多々あります。

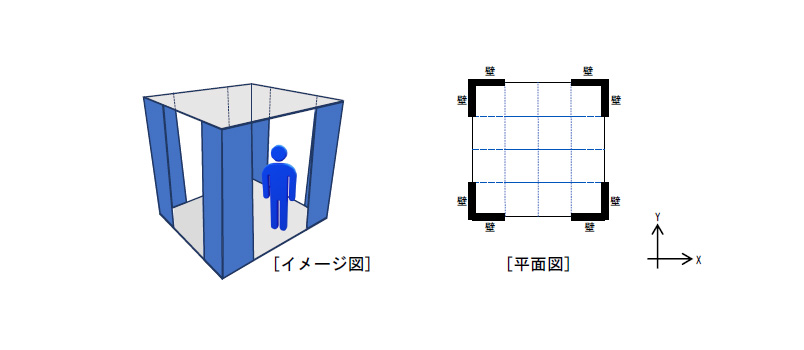

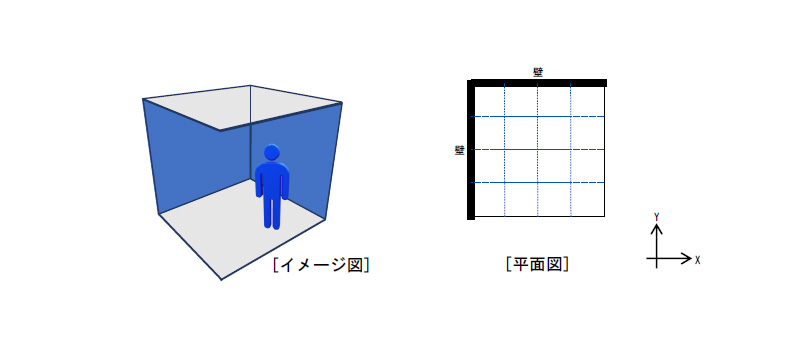

「壁」を耐震要素としている木造(W造)や壁式構造(WRC)造を用いて、

構造性能に影響を与える「計画のバランス」について説明します。

(1)四隅に壁があるプラン

(2)二面に大きな開口があるプラン

上に示した2つのプランですが、耐震要素である壁(耐震壁)の量はX方向もY方向も同じ量です。

では、2つのプランの建物の性能は同じでしょうか?ここでは耐震要素の配置バランスに着目して考えてみます。

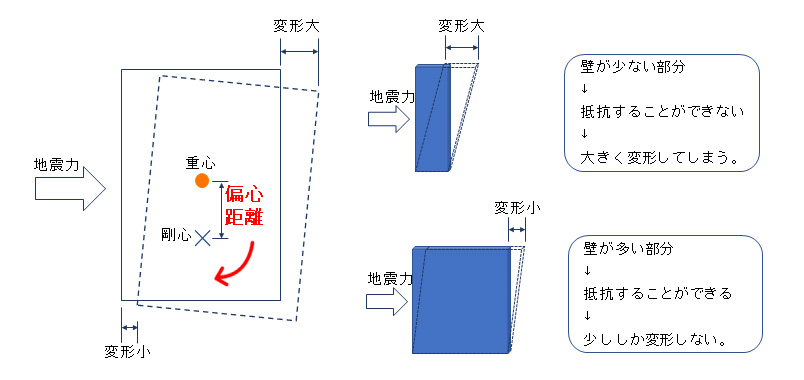

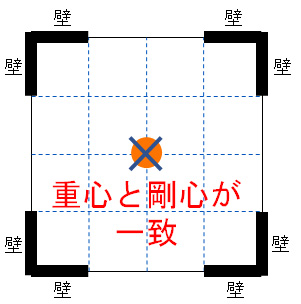

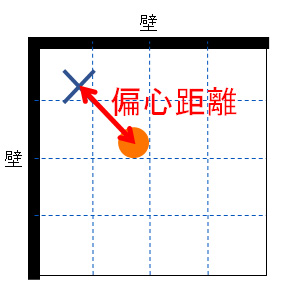

地震を受けた際に、建物内に変形が大きい部分と小さい部分が混在すると、建物が回転(ねじれて)しまいます。この建物のねじれやすさの指標に「偏心距離」があります。

偏心距離は建物の重さの中心である「重心」と、かたさの中心である「剛心」の位置のずれで表され、大きければ大きいほど耐震要素の配置バランスが悪く、建物がねじれ易いということになります。

参考資料:2015年版建築物の構造関係技術基準解説書

耐震要素の配置バランスについてのイメージを記載しましたが、このイメージを「四隅に壁があるプラン」と「二面に大きな開口があるプラン」にあてはめ、建物の性能を下表に整理しました。

プラン |

四隅に壁がある |

二面に大きな開口がある |

|---|---|---|

耐震要素の量 |

X方向:4グリッド分 |

X方向:4グリッド分 |

重心剛心位置 |

|

|

偏心距離 |

小さい(0) |

大きい |

建物の |

ねじれにくい |

ねじれ易い |

耐震要素の量が同じであっても、2つのプランの建物の性能は「四隅に壁がある」プランの方が安定性が高いことがわかります。

コンクリートの壁を耐震要素とするものが壁式鉄筋コンクリート造(WRC造)であり、木材で構成された壁を耐震要素とするものが木造です。同じ大きさの壁の性能はご想像の通り、コンクリートの壁の方が変形しにくいです。しかし、今回例として用いたプランで「四隅に壁がある木造」と「二面にしか壁がないWRC造」を比較した場合、どちらが安定した建物なのでしょうか。

建物は構成されている材料だけで性能が決まるものではありません。材料の性質と耐震要素のバランス(構造計画)、力の伝達方法の考え方の掛け合わせで性能が大きく変わっていきます。住む人の求める性能と安全性に合わせ、最適な組み合わせを考え、実現していくことが構造設計です。

※今回用いたプランは説明のためのものです。実際には偏心率等は上限が定められています。

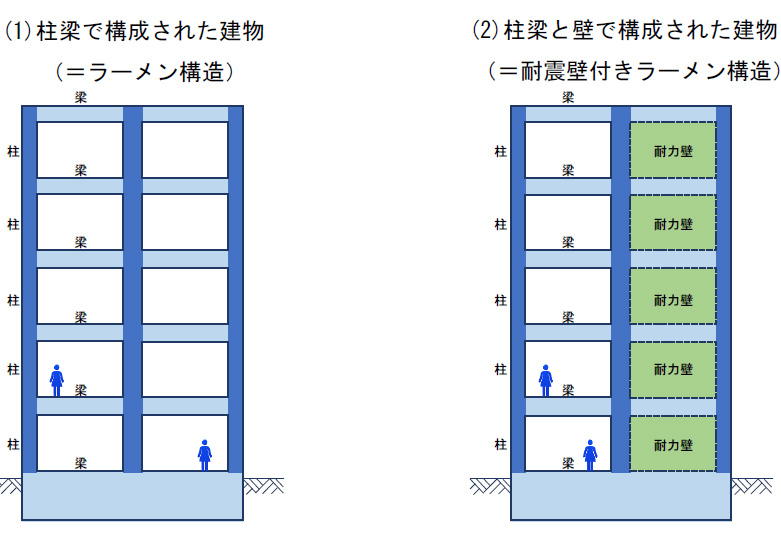

中高層の建物に用いられている鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造)について、建物の骨組の考え方(架構形式の違い)と性能の関係を説明します。

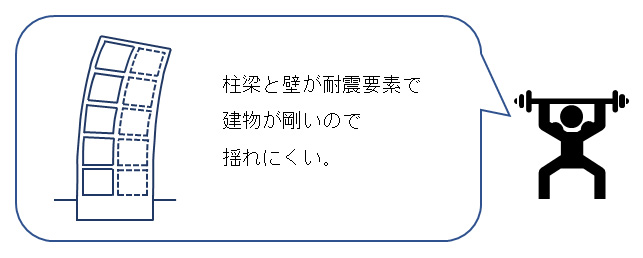

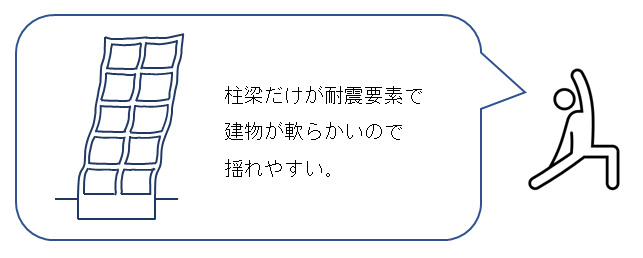

上の2つの建物は同じ大きさ、同じ鉄筋コンクリート造で計画しています。どちらも同じ鉄筋コンクリート造ですが、性能は同じでしょうか?ここでは地震力をどのように受け止めるかに着目して考えてみます。

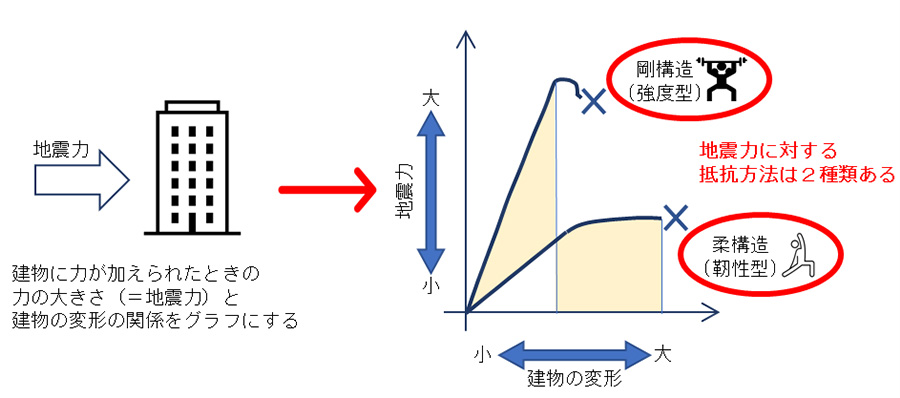

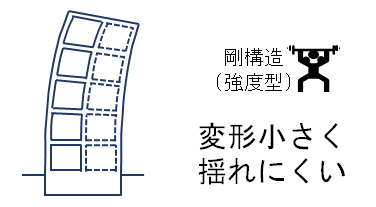

剛構造(強度型)とは?

建物をとにかく「剛く、変形しにくく」し、「力を受け止める」という考え方の構造

→鍛えられたボディビルダータイプ

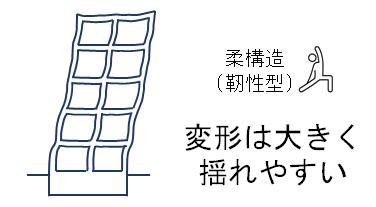

柔構造(靭性型)とは?

建物をある程度の変形まで壊れないように、

「粘り強く、しなやかに」し、「力を受け流す」という考え方の構造。

→しなやかなイナバウアータイプ

建物の設計には地震に抵抗する耐震要素の違いによって、剛構造と柔構造の2種類に大きく分類され、それぞれのイメージを記載しました。「柱梁で構成された建物」と「柱梁で構成された建物」にあてはめ、建物の性能を下表に整理しました。

建物計画 |

柱梁で構成された建物 |

柱梁と壁で構成された建物 |

|---|---|---|

耐震要素 |

柱・梁 |

柱・梁・耐震壁 |

地震時の変形イメージ |

|

|

地震エネルギー消費量 |

|

|

想定される損傷 |

揺れが大きいため |

揺れが小さいため |

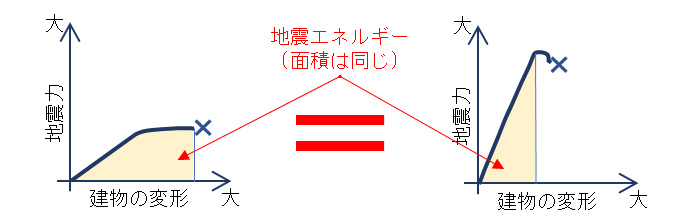

構造設計では、「建物がどのくらいの地震エネルギーを消費できるか」を判断基準の1つとしています。大まかな考え方では、同じプラン(重さ)の建物の剛構造(強度型)と柔構造(靭性型)の建物では、大体同じ地震エネルギーを消費することができる、つまり同じ耐震性能を持っているとみなします。しかし、地震後の室内の様子等をみてみるとこの2つの建物は同じ性能なのでしょうか。

構造種別や規模が同じでも、建物の性能が同じとは限りません。特に、構造設計者や建築基準法が考えている性能とは「建物の構造体の安全性」であり、住む人の多くが考えている「室内の安全性」とは異なってしまっていることもあります。建物規模や用途、住む人が何を守りたいのか、優先したいのかについて構造設計者と共通の認識を持ち、最適な構造種別と平面計画、耐震要素の選択をしていくことが大切です。

参考文献:建築構造の基本攻略マニュアル(一般社団法人 日本建築技術者協会)

直感で理解する!構造設計の基本(山浦晋弘著 日本建築協会企画)

一級建築士は建築の全分野(意匠・設備・構造)に

詳しいとお思いではありませんか?

建築の設計は一人で行うのではなく、意匠・構造・設備それぞれの設計者が連携して行います。建築分野において分かりやすい国家資格として「一級建築士」がありますが、この資格は各分野の専門的な技量を測るものではありません。

現在は情報社会が進み、建築を専門としていない方も自ら地盤の情報を得ることも、建築の知識を得ることも可能となっています。しかし、それらを正確に取捨選択することは非常に困難です。

もし情報収集をする中で、自らが住む場所や新しい建築計画で疑問点が出てきた場合には、建築分野の中の専門家にご相談することをお勧めします。

特に設備と構造においては国家資格として「設備設計一級建築士」「構造設計一級建築士」という一級建築士よりも上位の資格があり、その資格を持つ建築士はその分野における経験豊富な「専門家」です。

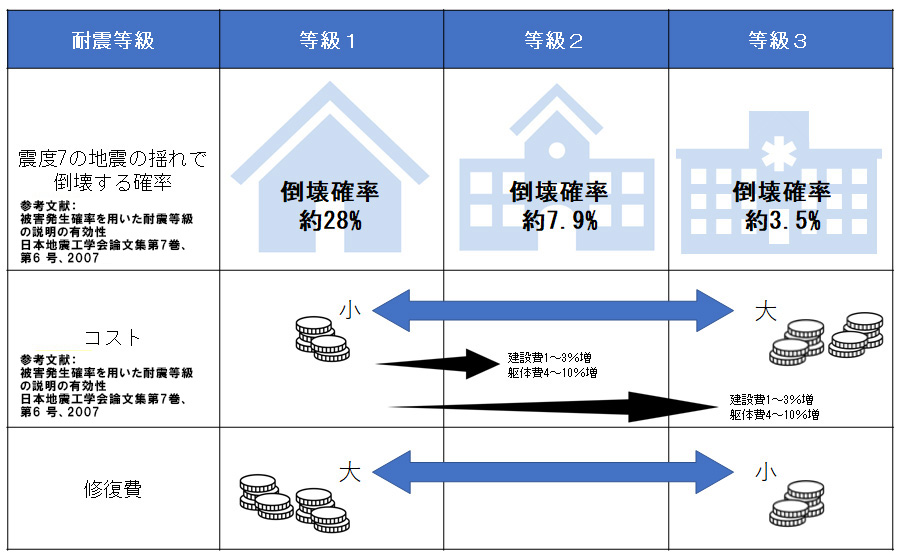

耐震等級とコストは下記の関係であると日本地震工学会の論文で発表されています。ここでは、建物の地震後に必要とされる「修復費」も考慮にいれて整理すると下表のようになります。

建物を建てる時にコストをかけるのか、

地震後にコストをかけるのか

十分に考える必要があります。

一般的に、「高耐震化」=「コストアップ」となるため、現在の日本の共同住宅は居住者が増加傾向にあるにも関わらず、建設コストを抑えることが優先され、高耐震化が進んでいません。建物の安全性とコストの関係の考え方は人によって様々です。

・初期の建設コストを優先し「人命の確保」(基準法レベル)の建物に住む

・初期の建設コストは増えてしまうが、人命に加え、財産の損傷も抑えられる建物に住む

など

現在の日本の自然災害状況や、ライフプラン、資金状況も考慮にいれ、「今後どのようなところに住むべきか」を一度考えてみてはいかがでしょうか。

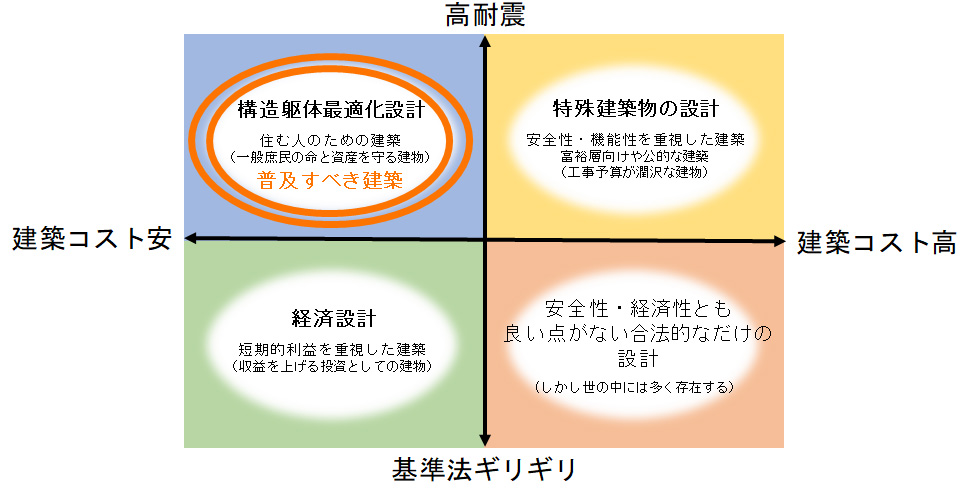

さくら構造では数多くの実績から「耐震性」と「経済性」を両立させた構造躯体最適化SVシステムを開発し、建築予算の多い一部の富裕層建築や、特殊建築物だけが高耐震化されている現状を変革し、一般市民が住む家から特殊建築物に至る全ての建築物を強くすることを目指しています。

興味ある方は是非一度お問い合わせください!

【さくら構造株式会社】

事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・

地震応答解析・

構造躯体最適化SVシステム・

構造コンサルティング

| ●札幌本社所在地 |

〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |

|---|

| ●東京事務所所在地 |

〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |

|---|

| ●大阪事務所所在地 |

〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |

|---|

さくら構造(株)は、

構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、

超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な

数少ない構造設計事務所である。

構造実績はすでに8000案件を超え、

近年「耐震性」と「経済性」を両立させた

構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、

ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。