建築構造設計に必要な資格とは?

この記事では「建築構造設計をするために必要な資格」について説明します。

目次

構造設計者が行う建築構造設計には、地盤の状況把握から始まり、構造形式・材料の選択、それを裏付ける構造計算そして構造図作成、工事監理まで、幅広い業務内容を含みます。 これらの業務はいずれも経験に基づく工学的判断を必要とし、人々の生活や財産、人命にまで関わる重要な役割を担っています。

そのような重要な業務である建築構造設計ですが、業務をするためにはどのような資格が必要なのでしょうか。

1.結論!建築構造設計をするために特別な資格は必要ない

まず、結論からお伝えします。 構造設計事務所等で社員として働く場合は「この資格がないと建築構造設計の業務ができない」という資格はありません。

なぜこれほど重要な建築構造設計という業務に資格が不要なのか。 それは、資格を取得するうえで実務経験が必須とされているからです。

例えば、医師になるには医師国家試験に合格し、研修医として経験を積んでから正式に医師として働きます。

しかし、構造設計に関わる資格のほとんどが、資格を受験・取得する前に実務経験が求められるため、無資格で働く期間が強制的に発生するのです。

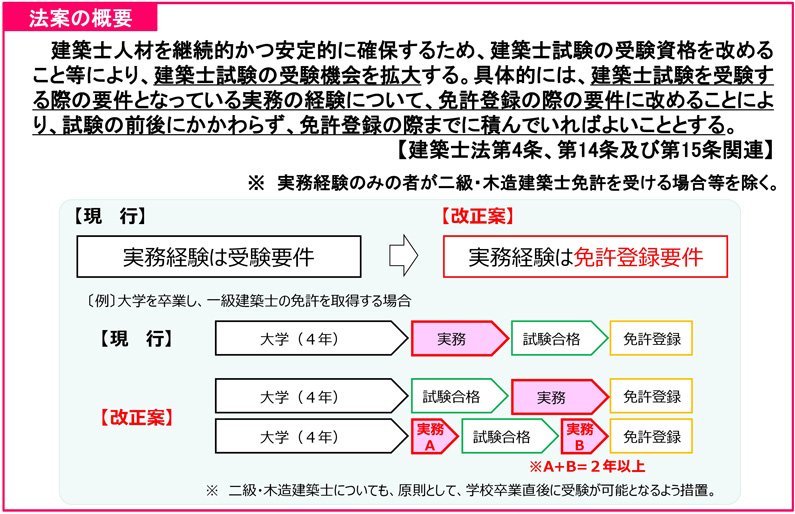

■建築士試験の免許登録要件の考え方

出典:一般社団法人日本建築士事務所協力連合会より

令和2年3月建築士法の一部改正により、建築士試験における実務経験はこれまでの受験要件から免許登録要件に変わりました。 しかし、この変更は実務経験の要件を登録時の条件に変更したもので、依然として資格を取得する前に実務経験が必要である点に変わりはありません。

1-1.無資格で建築構造設計業務をすることは違法?

構造設計者が目指す代表的な資格が「建築士」です。

建築物の設計・工事監理業務には、建築の専門的な知識や技術が必要とされるため、誰にでもできる仕事ではありません。 そこで国が責任を持って一定の基準を定め、一定水準以上の知識・技術を修得していることを国または都道府県が証明するのが「建築士」という国家資格です。

先述したとおり、その国が定めた水準以上の知識・技術を取得するためには、実務経験が必要とされています。 この実務経験を積んでいる期間の業務は「設計補助業務」と呼ばれ、無資格の設計補助者が設計に関与することは違法とされていません。

しかし、無資格の設計補助者による設計図を発注元へ納品してしまうと、これは違法となります。 違法とならないようにするためには、有資格者が設計全体を監修し、それを証明する署名押印が必要です。

つまり、無資格者でも設計業務は可能ですが、自分の判断で設計をするためには建築士資格が必要です。 建築士取得を得ないかぎり、有資格者に方針や判断を仰ぎながら設計しなくてはなりません。

2.資格が必要ない仕事なのに資格を取得するメリットはある?

建築構造設計の業務をするにあたって、特別な資格は不要だと説明しました。 しかし、建築構造設計に関連する資格を取得することで得られるメリットもあります。

| 短期的なメリット | 長期的なメリット |

|---|---|

|

|

このように、短期的視点で見るとメリットは少ないといえます。

仕事と資格勉強を両立させるのも簡単ではありません。

しかし、長期的視点で見てみると、社会的な信用を得ることで、キャリアの幅が広がり、将来的な選択肢が増えることが期待できます。

また、自ら建築士事務所を開設する際は建築士資格が必要とされるため、独立したいと考えている方にとっては必須資格となります。

建築士事務所の開設は二級建築士や木造建築士の資格でも可能ですが、社会的信用を得るためには一級建築士、構造設計一級建築士の取得が望ましいでしょう。

資格取得のメリットがご理解いただけたと思いますので、ここからは建築構造設計にかかわる代表的な資格をいくつか紹介します。

3.国家資格である「一級建築士」とはどんな資格?

一級建築士とは、国土交通大臣の免許を受ける資格です。 一級建築士の名称を用いて、建築物の設計、工事監理その他の業務を行う者を指します。 建築士法第3条には「一級建築士でなければできない設計又は工事監理」として業務範囲が定められています。 大雑把にいうと、複雑・高度な技術を要する建築物を含むすべての建築物の設計および工事監理を行うことができる、基本となる資格。これが一級建築士です。

3-1.「建築士」資格は一級建築士を含めて全部で5種類

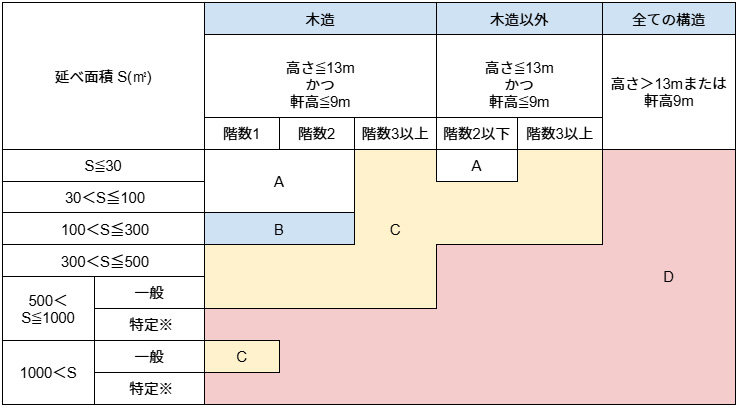

「建築士」には、一級建築士、二級建築士、木造建築士、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の5種類があり、その資格によって設計・工事監理できる建築物の高さや規模などに違いがあります。

一級建築士の上位資格である構造設計一級建築士と設備設計一級建築士を除いた、一級建築士、二級建築士、木造建築士の違いを簡単にまとめると、以下のようになります。

■建築士の種類別の業務範囲

A:建築士の資格がなくても可能

B:一級建築士、二級建築士、木造建築士のみ

C:一級建築士、二級建築士のみ

D:一級建築士のみ

※学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、オーディトリアムを有する集会場のこと。百貨店ともいう。

3-2.一級建築士を受験するための条件とは?

一級建築士になるためには次の受験資格を満たす必要があります。

■令和2年3月建築士法一部改正後の受験資格および免許登録要件

| 受験資格要件 | 免許登録要件 | ||

|---|---|---|---|

| 学歴(卒業学校) | 学歴(卒業学校) | 実務経験 | |

| 一級建築士 | 大学・短期大学・高等専門学校 | 大学 | 2年以上 |

| 短期大学(3年) | 3年以上 | ||

| 短期大学(2年)・高等専門学校 | 4年以上 | ||

| 二級建築士 | 二級建築士 | 二級建築士として4年以上 | |

| 国土交通大臣が同等と認める者 | 国土交通大臣が同等と認める者 | 所定の年数以上 | |

| 建築設備士 | 建築設備士 | 建築設備士として4年以上 | |

|

二級建築士 木造建築士 |

大学・短期大学・高等専門学校・高等学校 | 大学・短期大学・高等専門学校 | なし |

| 高等学校・中等教育学校 | 2年以上 | ||

| 実務経験7年※ | - | 7年以上 | |

| 都道府県知事が同等と認める者 | 都道府県知事が同等と認める者 | 所定の年数以上 | |

※実務経験のみで二級建築士・木造建築士試験を受験する場合は引き続き、受験資格要件として実務経験が必要。

4.一級建築士の上位資格「構造設計一級建築士」とはどんな資格?

「構造設計一級建築士」とは、一級建築士の上位資格の位置づけになっている、構造設計の専門性を高めた資格です。 平成18年12月改正建築士法により、構造設計一級建築士制度が新たに創設されました。

建築士法改正のきっかけになった構造計算書偽造問題について

「構造計算書とは?」の記事で解説していますのでご覧ください。

4-1.構造設計一級建築士にしかできない業務とは?

法改正により、一定規模以上の建築物の構造設計については、以下のどちらかが義務付けられました。

①構造設計一級建築士が自ら設計を行う

②構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けること

この構造関係規定への適合性の確認がなされずに、建築基準法に定める建築確認申請が行われた場合には、その建築確認申請書は受理されないことになっています。

「②構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けること」の場合、構造設計一級建築士以外の一級建築士が、義務付け対象となる建築物の構造設計を自ら行い、構造設計一級建築士に構造関係規定への適合性の確認を受けることも認められています。 ただし、建築の構造設計には幅広い専門領域の知識と技術が必要です。

関与義務付けの対象となる建築物は原則として、一級建築士の業務独占の対象となる建築物(建築士法第3条第1項)のうち、大臣認定が義務付けられる高さ60m超の建築物や、ルート2、ルート3、限界耐力計算による構造計算を行うことにより構造計算適合性判定が義務付けられている高さ60m以下の建築物です。(建築基準法20条第1項第1号・第2号)

高さ60mを超える建築物やルート2、ルート3、限界耐力計算で構造設計する場合に構造設計一級建築士の関与が必要と覚えておけばほぼ間違いありません。

一級建築士の業務独占に係る建築物(建築士法第3条第一項)

- 学校、病院、劇場、映画館、百貨店等の用途に供する建築物(延べ面積500㎡超)

- 木造の建築物又は建築物の部分(高さ13m超又は軒高9m超)

- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物又は建築物の部分(延べ面積300㎡超、高さ13m超又は軒高9m超)

- 延べ面積1,000㎡超、かつ、階数が2以上の建築物

(注)上記のうち、建築基準法第85条第1項又は第2項に定める応急仮設建築物を除く。

↓これらの建物のうち

- 高さ60mを超える建築物(建築基準法第20条第1号)

-

高さ60m以下の建築物で以下に該当するもの(建築基準法第20条第2号)

- 木造の建築物(高さ13m超又は軒高9m超)

- 鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)

- 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物(高さ20m超)

- 鉄骨造の建築物(4階建て以上、高さ13m超又は軒高9m超)

- 組積造の建築物(4階建て以上)

- 補強コンクリートブロック造の建築物(4階建て以上)

- 柱間隔が一定以上ある建築物や耐力壁が少ない建築物等これらの建築物に準ずるものとして国土交通大臣が指定したもの(平成19年国土交通省告示第593号に位置づけているもの)等

(注)非木造建築物については、上記のうち階数が2以上又は延べ面積200㎡超のものに限られます。

構造設計一級建築士の関与が必要ない建築物で、一級建築士、二級建築士、木造建築士の業務独占の対象となる建築物においては、もちろん設計者が構造安全性等を確認して設計することも可能です。

しかし、現在ではほとんどの建築において、建築設計者(意匠設計)とともに設備設計者や構造設計者の専門性が分かれています。 お互いに協力して設計を進め、それぞれの専門分野をカバーしているのです。 この建築構造設計分野において、専門性の高いエキスパートであることを証明する資格が、構造設計一級建築士です。

4-2.構造設計一級建築士を受験するための条件とは?

構造設計一級建築士になるためには次の受験資格を満たす必要があります。 なお、設備設計におけるプロフェッショナル資格である設備設計一級建築士も受験資格は同様です。

| 構造設計一級建築士の受験資格 |

|---|

|

構造設計一級建築士証を申請するには原則、一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習課程を修了することが必要です。 そのため、構造設計一級建築士の資格を有していることで、一定の高度な専門性を有していると判断できます。

5.構造計算適合性判定資格者とは

先述した「構造設計一級建築士」が創設されたのとほぼ同時、平成19年6月20日に施行された改正建築基準法において「構造計算適合性判定制度(法第6条の3)」が新たに設けられました。

この制度は、構造計算が必要な大規模な建築物や中規模な建築物において建築確認審査を受ける場合に「その建築物の構造計算が適正に行われたものであるかどうか」を、都道府県知事または知事が指定する構造計算適合性判定機関に「構造計算適合性判定」を依頼するというものです。

構造計算適合性判定は、専門的な知識を持ち構造計算適合性判定資格を有する「構造計算適合性判定員」が行います。 判定員になるためには、国土交通省令で定めている構造計算適合性判定資格者検定を受けなければなりません。 そして、その検定の要件は、一級建築士免許を取得し、5年以上の実務経験(構造設計業務や審査)があること、としています。 検定に合格した後、構造計算適合性判定の業務を行うためには国土交通大臣の登録が必要になります。

この構造計算適合性判定員が構造計算を含む構造設計図書を審査し、適合すると判断することで、はじめて建築主事または指定確認検査機関による建築確認の審査が行われます。

構造計算適合性判定の対象となる建築物は下記になります。

①一定規模以上の建築物(高さが60mを超える建築物(超高層建築物)以外の建築物で、木造で高さ13m又は軒高9mを超えるもの、鉄骨造で4階以上のもの、鉄筋コンクリート造で高さ20mを超えるものなど、法20条第1項第2号及び令第36条の2第1号から4号までに規定されている建築物のほか、令第36条の2第5号に基づく告示(平成19年国土交通省告示第593号)に定められている建築物)

②許容応力度等計算(ルート2)、保有水平耐力計算(ルート3)又は限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができる構造計算を含む。)を行ったもの

③許容応力度等計算(ルート2)又は許容応力度計算(ルート1)で、大臣認定プログラムによるもの

※上記①②について、高度な審査が可能な確認審査機関に申請する場合、許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。

5-1.構造計算適合性判定が必要な建築物と必要ない建築物の事例

資格の話から少し離れて、構造計算適合性判定が必要な建物についてお話ししたいと思います。 構造設計者には役に立つ知識だと思いますので、読んでみてください。

構造設計一級建築士の関与が必要な建築物すべてが構造計算適合性判定の対象となるわけではありません。 大臣認定が義務付けられている高さ60mを超える建築物(建築基準法第20条1号)は構造設計一級建築士の関与が必要ですが、構造計算適合性判定は必要としません。

一方で、構造設計一級建築士の関与は不要ですが、構造計算適合性判定が必要な場合もあります。 事例を挙げながら資格の要否を見ていきましょう。

| 事例A | 事例B |

|---|---|

|

用途:事務所 構造形式:RC造(ラーメン構造) 階数:3階建て 延べ面積:250㎡ 最高高さ:13m 軒高:9m 構造設計方法:耐力壁量が不足しておりルート3で構造設計 |

用途:事務所 構造形式:RC造(ラーメン構造) 階数:3階建て 延べ面積:250㎡ 最高高さ:13m 軒高:9m 構造設計方法:ルート1を大臣認定プログラムで構造設計 |

事例Aはルート3で設計しているので、構造計算適合性判定が必要です。 ルート3での設計なので構造設計一級建築士の関与も必要だと思われるかもしれませんが、この建物は建築基準法第20条第3号に該当するので資格は必要ありません。

事例Bは大臣認定プログラムを使用して建築基準法第20条第3号に該当する建築物の構造計算を行っています。 3号の建築物なので構造設計一級建築士の関与は不要です。 しかし、大臣認定プログラムを使った構造計算書を提出した場合は、どのような規模の建築物であっても構造計算適合性判定での審査が行われます。 メリットとしては、構造計算適合性判定の手数料が安くなること、また判定期間が短く設定されていることが挙げられますが、構造設計事務所では一般的に大臣認定外のソフトを使用しています。

以上、事例を挙げて説明しました。 構造計算適合性判定の対象となる建物からわかるように、構造計算適合性判定資格者は構造設計内容の妥当性が確認できる高い技術力が必要といえます。

構造設計ルートや、建築基準法令の読み込み、さらには構造計算適合性判定における質疑対応など難しい部分があると思います。 お悩みの企業様はぜひお気軽に構造設計事務所「さくら構造」へご相談ください。

さくら構造のご相談窓口はこちら5-2.構造計算適合性判定資格者を受験するための条件とは?

構造計算適合性判定資格者になるためには次の受験資格を満たす必要があります。

| 受験資格 |

一級建築士試験に合格した者で、以下の業務に関して、合計5年以上の実務の経験を有する者。 ①建築基準法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務 ②建築士法第2条第7項に規定する構造設計の業務 ③建築基準法第6条第4項もしくは法第18条第3項に規定する審査、または法第6条の2第1項の規定による確認のための審査の業務(法第20条第1項に規定する基準に適合するかどうかの審査の業務を含むものに限る) ④建築物の構造の安全上の観点からする審査の業務(法第6条の3第1項の構造計算適合性判定の業務を除く)であって、国土交通大臣が同項の構造計算適合性判定の業務と同等以上の知識および能力を要すると認めたもの |

|---|

6.「JSCA建築構造士」とはどんな資格?

「JSCA建築構造士」は、豊富な専門知識と経験をもとに優れた技術力を用いて構造計画の立案から構造の設計図書までを統括し、構造に関する工事監理も行うなど、構造設計一級建築士の中でも特に建築構造の全般について、的確な判断を下すことができる技術者を認定する資格です。 一般社団法人日本建築構造技術者協会(JSCA)の責任において、社会に推薦しうる構造設計者であることの証明になります。

6-1.JSCA建築構造士を受験するための条件とは?

JSCA建築構造士になるためには次の受験資格を満たす必要があります。

| 受験資格 |

受験資格は以下に示す要件のいずれにも該当していることが必要です。 ①構造設計一級建築士を取得していること ②2年以上の責任ある立場での構造設計業務の実務経験があること ③構造監理業務の実務経験があること |

|---|

さくら構造にもJSCA建築構造士が在籍しております。 高い専門知識と豊富な経験を持つ技術者として構造レビューを行い、設計品質の向上に日々努めています。

7.まとめ

構造設計の仕事をするために資格が必要かどうかについて説明をしました。 一級建築士などを受験するには一定の実務経験が求められる仕組みになっているため、資格がなくても構造設計の実務経験を積むことはできるというのが結論です。

また、構造設計に関わる資格も一級建築士だけでなく、さらにその上の構造設計一級建築士という資格があることについても紹介しました。

これらの資格を目指す場合は、資格取得を目的とした学校に通うのが一般的です。 学費はおおよそ100~150万円程度が必要になると言われています。 資格を取得したいという熱意ある駆け出し構造設計者にとって、少ない金額ではありません。

構造設計事務所「さくら構造」には「資格取得費補助制度」があります。社員の個人的な資格取得や、構造設計に関わる学費を補助するもので、金額に上限はありません。 学費はまず会社が一括して立て替えて支払いをし、そのうち40%はそのまま会社負担となります。残りの60%のみを働きながら返還してもらう仕組みです。

さくら構造に興味を持っていただけた方は、ぜひ採用ページをご覧ください。 「福利厚生・社内制度」はこちらから確認できます。

8.この記事を監修した人

この記事は、構造設計一級建築士資格を有する、構造設計の専門家が監修しています。

コラムの関連記事

-

メディア関連

2023年04月18日

メディア取材後の身近な反響

さくら構造の「上司選択制度」が各メディアで取り上げられた...

-

ゼロコスト高耐震化技術

2022年02月03日

構造建築でSDGsに取り組む!低価格高耐震は持続可...

2015年、国連サミットで採択された、持続可能でより良い...

-

構造躯体最適化

2021年04月02日

倉庫・工場・店舗・体育館をローコストで実現する注意...

(1)から(4)に渡り、機能性・経済性を最優先すべき「物...

-

構造躯体最適化

2021年04月02日

システム建築と在来工法の比較③ ―工事業者選定編―

前回に引き続き、機能性・経済性を最優先すべき「物流倉庫や...

建築基準の関連記事

-

超速構造設計

2018年03月30日

構造計算と構造設計の違いとは?具体的な計算方法を一...

構造は台風や地震など自然の脅威から建築を守る役割を担って...

-

定額制構造設計KozoWeb

2009年04月25日

構造設計一級建築士とは

構造設計一級建築士制度が始まりました。 構造設計一級建築...

田中 真一

-

定額制構造設計KozoWeb

2009年02月28日

構造設計一級建築士とは

構造1級建築士概要 平成18年12月に公布された新しい建...

田中 真一

-

超速構造設計

2008年02月04日

改正建築基準法、技術的問題見直し

姉歯秀次・元一級建築士による耐震強度偽装事件を受けて6月...

田中 真一

さくら構造(株)は、

構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、

超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な

数少ない構造設計事務所である。

構造実績はすでに5000案件を超え、

近年「耐震性」と「経済性」を両立させた

構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、

ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。